Komunitas Esperanto Indonesia, Hidupkan Pengguna Bahasa Pergaulan Internasional

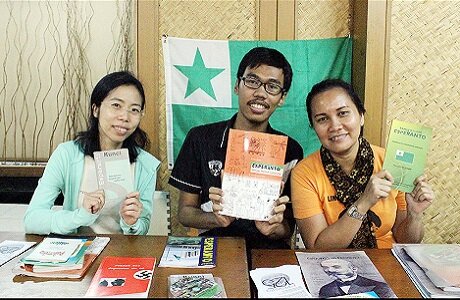

KELILING EROPA: Ilia Sumilfia Dewi (kanan), Eko Nur Syah Hidayat (tengah), dan Juliet (kiri) di Plaza Semanggi, Jakarta (19/1).

TIGA BULAN KELILING EROPA TANPA BIAYA

Bahasa adalah identitas bangsa. Namun, lain cerita dengan bahasa Esperanto, bahasa internasional tanpa embel-embel negara. Bahasa yang sempat dianggap paham garis kiri itu kini digiatkan lagi oleh Asosiasi Esperanto Indonesia.

M. SALSABYL A, Jakarta

“SALUTON!” Begitulah Ilia Sumilfia Dewi, 35, menyapa di Food Court Plaza Semanggi, Jakarta, Minggu (19/1).

Itulah salah satu kata dalam bahasa Esperanto yang artinya mirip “hello”. Ilia termasuk aktivis di Asosiasi Esperanto Indonesia (AEI), komunitas pengguna bahasa ciptaan L.L. Zamenhoff, seorang dokter mata asal Polandia, tersebut. Bahasa itu diciptakan agar menjadi lingua franca (bahasa pergaulan) untuk semua penduduk di dunia.

Saat pertemuan Minggu itu, Ilia datang bersama dua temannya sesama anggota AEI, Eko Nur Syah Hidayat dan basicanimalrescuetraining.org Juliet. Mereka duduk dengan latar belakang bendera hijau dengan gambar bintang putih di pojok kanan. Bendera itulah yang digunakan sebagai identitas para esperantist, sebutan untuk pengguna bahasa Esperanto.

“Anggota aktif kami di Jakarta ada 12 orang. Tapi, teman-teman kayaknya berhalangan hadir karena sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jakarta juga lagi banjir. Jadi, yang bisa kumpul cuma kami bertiga,” jelas perempuan yang menjabat presiden AEI tersebut.

Setelah memesan minuman, Ilia bersama dua temannya mulai menjelaskan aktivitas komunitasnya. Mereka juga menceritakan pengalaman-pengalaman kebahasaan yang mereka alami. Misalnya, yang dialami Eko Nur Syah Hidayat yang baru kembali dari Konferensi Esperanto di Canberra, Australia.

Eko mengisahkan pengalamannya itu dalam bahasa Esperanto yang sulit dipahami orang yang belum pernah mendengarnya. Karena itu, pada setiap akhir kalimat, Ilia membantu dengan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia.

“Banyak masalah yang tak terduga. Karena delay, saya baru tiba di http://tgdent.com/cialis-tablets-for-sale Canberra pada 4 Januari. Akibatnya, saya terlambat dan ketinggalan beberapa acara,” tutur Ilia menerjemahkan penjelasan Eko.

Dia menambahkan, dalam konferensi itu, diadakan pula malam Indonesia. Eko bersama seorang anggota AEI yang lain tampil. Eko memperkenalkan bahasa Sunda yang dikuasainya, sedangkan peserta Indonesia yang lain membawa budaya Batak. “Pokoknya, acara itu asyik. Kami mendapat sambutan meriah peserta dari berbagai negara,” ujarnya.

Setelah cerita Eko, Ilia ganti menerangkan definisi bahasa Esperanto. Menurut pemahaman dia, bahasa “asing” itu awalnya berasal dari Kota Bia’‚ystok, Polandia. Masyarakat di sana memiliki banyak bahasa dan etnis yang berbeda.

Bukannya menjadi sebuah keberagaman, perbedaan itu sering menimbulkan konflik antaretnis. Prihatin dengan kondisi tersebut, dokter mata L.L. Zamenhoff tergerak untuk menciptakan bahasa pergaulan tanpa membedakan etnis yang satu dengan yang lain.

“Intinya, Zamenhoff ingin menciptakan bahasa yang mudah dipelajari dan diterima semua etnis. Tidak seperti bahasa Inggris yang berubah sesuai tenses atau Jerman yang berubah sesuai gender,” papar Ilia.

Singkat cerita, Zamenhoff akhirnya berhasil menyusun buku berjudul Unua Libro (Buku Pertama) tentang dasar-dasar bahasa pergaulan itu. Supaya diterima semua pihak, dia menggunakan nama pena Esperanto.

“Dalam bahasa itu, Esperanto berarti orang yang berharap. Nama pena itulah yang akhirnya menjadi nama bahasa temuan Zamenhoff,” jelasnya.

Bahasa Esperanto dirancang sesederhana mungkin. Misalnya, alfabetnya memiliki 23 huruf mati dan 5 huruf hidup. Sebagian besar sesuai dengan suara sebenarnya. Cara membedakan katanya pun dirancang tidak macam-macam. Untuk membedakan jenis kelamin, tinggal diubah jadi “ino”. “Misalnya, kalau bapak patro, maka ibu jadi patrino. Anjing jantan hundo, kalau betina ya hundino,” jelas Ilia.

Manifesto tersebut akhirnya tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebenarnya, kata Ilia, bahasa Esperanto masuk ke tanah air sejak 1919. Hal itu merujuk pada karya terjemahan Liem Tjong Hie tentang legenda dan fabel Jawa serta kisah Saijah dan Adinda karya Multatuli pada 1920-an.

Bahkan, Indonesia pernah mempunyai organisasi pengguna bahasa Esperanto bernama Indonezia Universala Esperanto-Asocio (IUEA). Sayangnya, organisasi yang didirikan Rangkajo Chailan Sjamsoe Datoe Toemenggoeng, aktivitis perempuan asal Sumatera Barat, tersebut akhirnya hilang tertelan bumi.

“Saat itu masih marak paham antisosialis dan viagra generico komunis. Dan bahasa Esperanto sempat dikait-kaitkan dengan paham komunis. Karena itu, organisasi Esperanto lalu menghilang,” ungkap perempuan yang tinggal di Bekasi itu. Padahal, tambah Ilia, tidak ada hubungan antara Esperanto dan paham komunis. Bahasa tersebut tidak mengandung unsur politis sama sekali.

Karena itu, Ilia tidak khawatir untuk membangkitkan kembali bahasa Esperanto di Indonesia lewat AEI. “Esperanto diciptakan bukan untuk mengganti bahasa yang sudah ada. Tapi, sebagai second language atau penghubung dengan etnis lain. Saat ini sudah ada 120 negara yang menggunakan bahasa itu. Tidak hanya di Eropa, tapi juga di Timur Tengah dan Afrika. Di Afghanistan, Pakistan, dan Iran juga banyak yang berbahasa Esperanto,” katanya.

Modal bahasa Esperanto juga bisa memberikan manfaat tersendiri. Ilia sudah merasakan manfaat tersebut secara pribadi. Dia mengenal bahasa itu pada 2009 melalui situs komunitas backpacker. “Waktu itu saya tahu ada seminar Esperanto dari Heidi Goes asal Belgia. Di sana saya belajar langsung kepada dia,” ujarnya.

Berkat bahasa itu pula Ilia bisa mengunjungi banyak negara. Salah satunya Vietnam. Dia sempat merasa sulit melancong di Vietnam karena jarang masyarakat sana yang bisa berbahasa Inggris. “Mereka bisanya bahasa Prancis yang saya tidak bisa. Tapi, saya beruntung karena di sana komunitas Esperantonya cukup besar. Kota Ho Chi Minh sendiri adalah esperantist. Akhirnya, saya bisa jalan-jalan dengan leluasa bersama teman sesama pengguna bahasa Esperanto,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Ilia pun sempat keliling Eropa sepuasnya. Itu terjadi saat dia menghadiri konferensi Esperanto di Kopenhagen, Belanda. Di sana, dia ditawari untuk berkeliling benua biru selama tiga bulan. Perempuan kelahiran Jakarta tersebut sampai merelakan jabatan manajer di natural levitra pills tempatnya bekerja demi petualangannya di 12 negara Eropa itu. “Orang tua saya marah besar. Tapi, saya tetap jalan karena keliling Eropa itu impian saya sejak dulu,” bebernya.

Apalagi perjalanannya tersebut dibiayai seorang esperantist di Belanda. Ilia hanya mengeluarkan Rp 10 juta. “Tapi, saya benar-benar jadi backpacker. Tidur di rumah penduduk sehingga murah bayarnya. Dan itu jelas lebih menarik,” tegasnya.

Setelah pasang surut cukup lama, akhirnya Ilia berhasil menyatukan komunitas-komunitas Esperanto yang semula berpencar di daerah-daerah menjadi asosiasi dengan nama Indonezia Esperanto-Asocio atau Asosiasi Esperanto Indonesia. Asosiasi itu didirikan pada 7 April 2013.

“Memang, kami belum memiliki data resmi anggota. Tapi, dari grup Facebook kami, sudah lebih dari seribu orang yang tahu bahasa Esperanto di Indonesia,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan Ilia, cerita Eko tidak jauh berbeda. Mahasiswa Manajemen Informatika Universitas Gunadharma, Jakarta, itu mengaku menemukan bahasa Esperanto dari kursus pada 2011. Setelah itu, dia berusaha mencari tempat untuk belajar Esperanto dan akhirnya bertemu Ilia.

“Bahasanya sebenarnya gampang. Terus, saya bisa ke luar negeri berkat bahasa ini. Misalnya, ketika ke Australia untuk konferensi Esperanto kemarin, saya dibiayai UEA (Universala Esperanto-Asocio, Red),” ujarnya.

Eko mengaku aktivitasnya di asosiasi itu bertujuan untuk memperluas pergaulan. “Awalnya saya kaget ketika bertemu para peserta konferensi Esperanto di Australia kemarin. Misalnya, mereka coba memeluk dan mencium saya. Tapi, saya akhirnya sadar bahwa itu budaya mereka. Saya sih senang bisa tahu itu,” ungkapnya. (*/c5/ari/jpnn)